日本の伝統衣装 着物 の柄に込められた素敵な意味とは The Gate 日本の旅行観光マガジン 観光旅行情報掲載

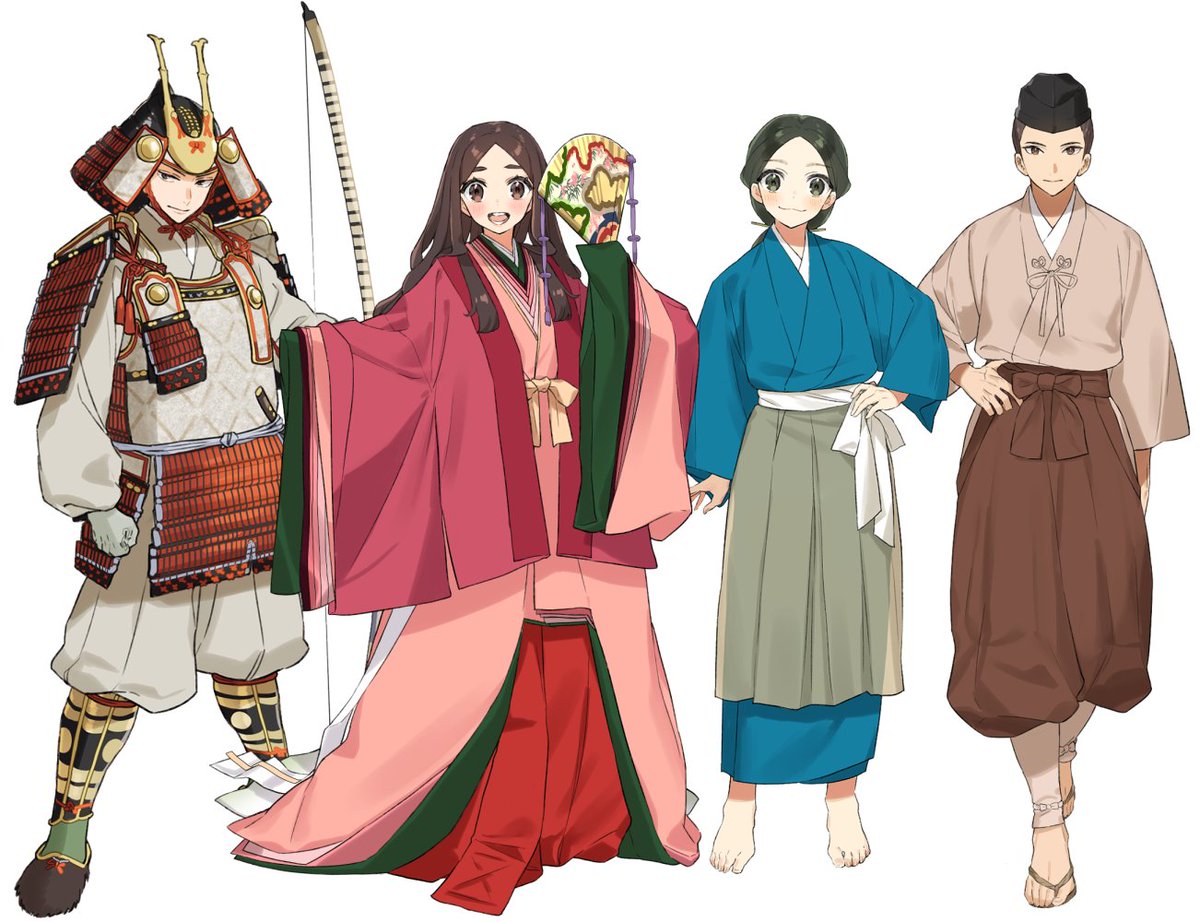

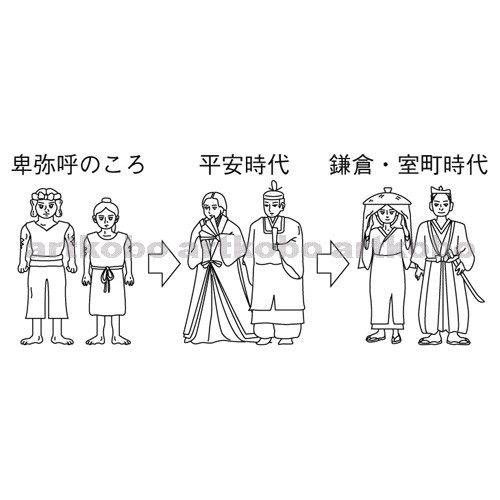

一般庶民の服装 上位身分の人の服装 その他 4.生業;各時代の衣裳一覧ページです。 あ 安土桃山時代 朱具足の武将 平安時代 遊び女 鎌倉時代 阿弥衣をつけた時宗の僧 平安時代 院政時代の公家女子、三ツ小袖に細長姿 平安時代 院政時代の公家女房晴れの装い 平安時代 院政時代の単重ねの公家女房

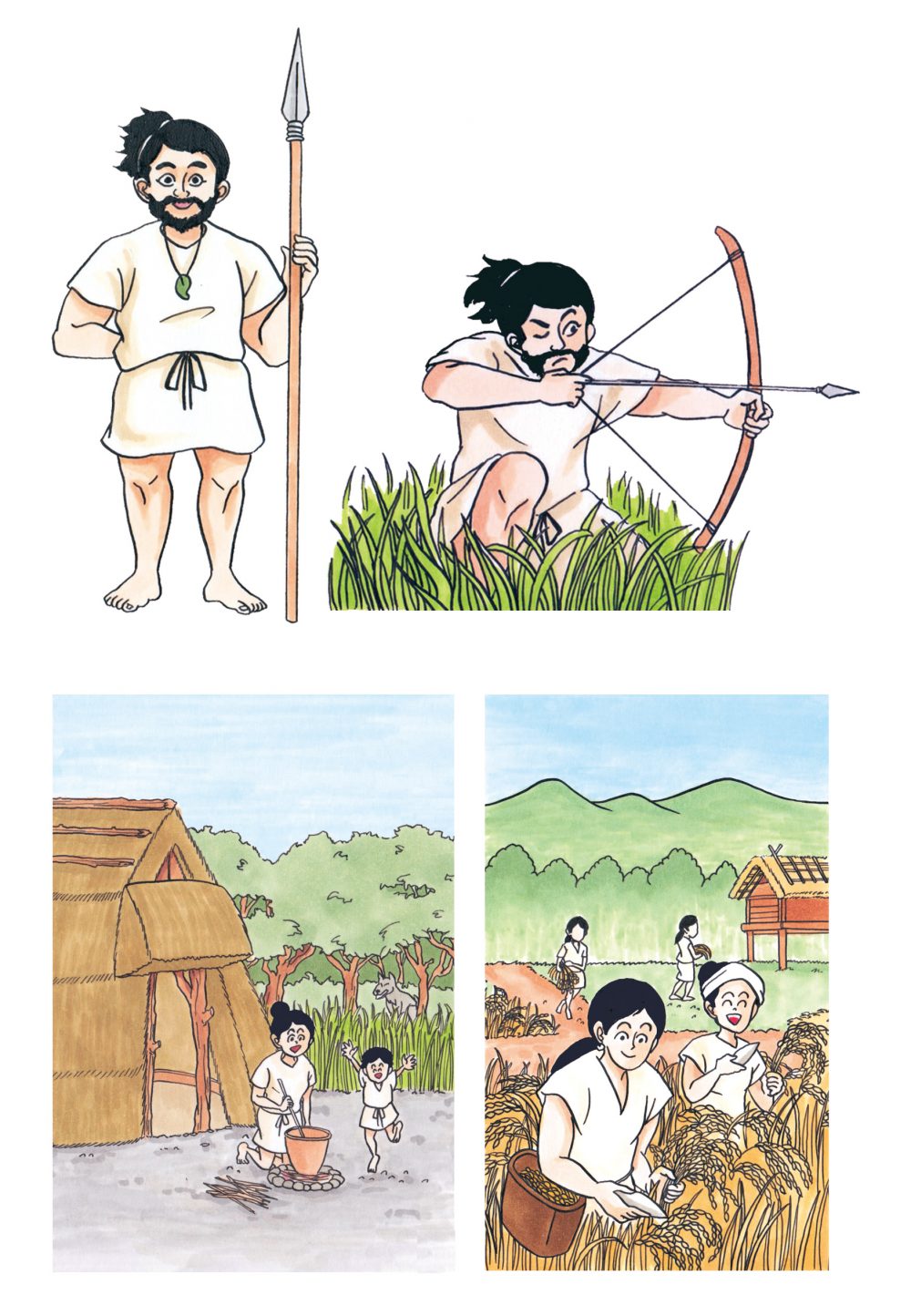

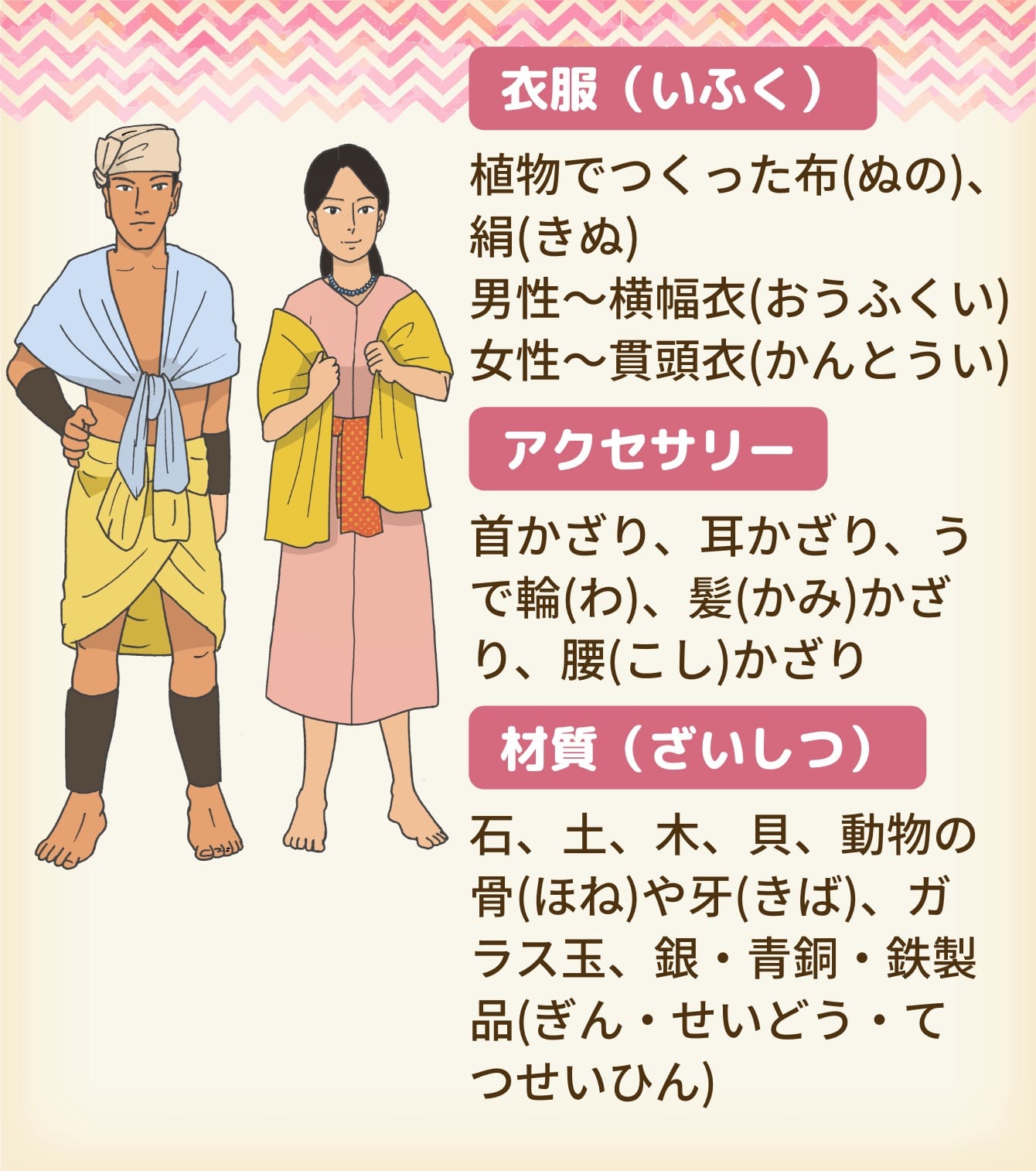

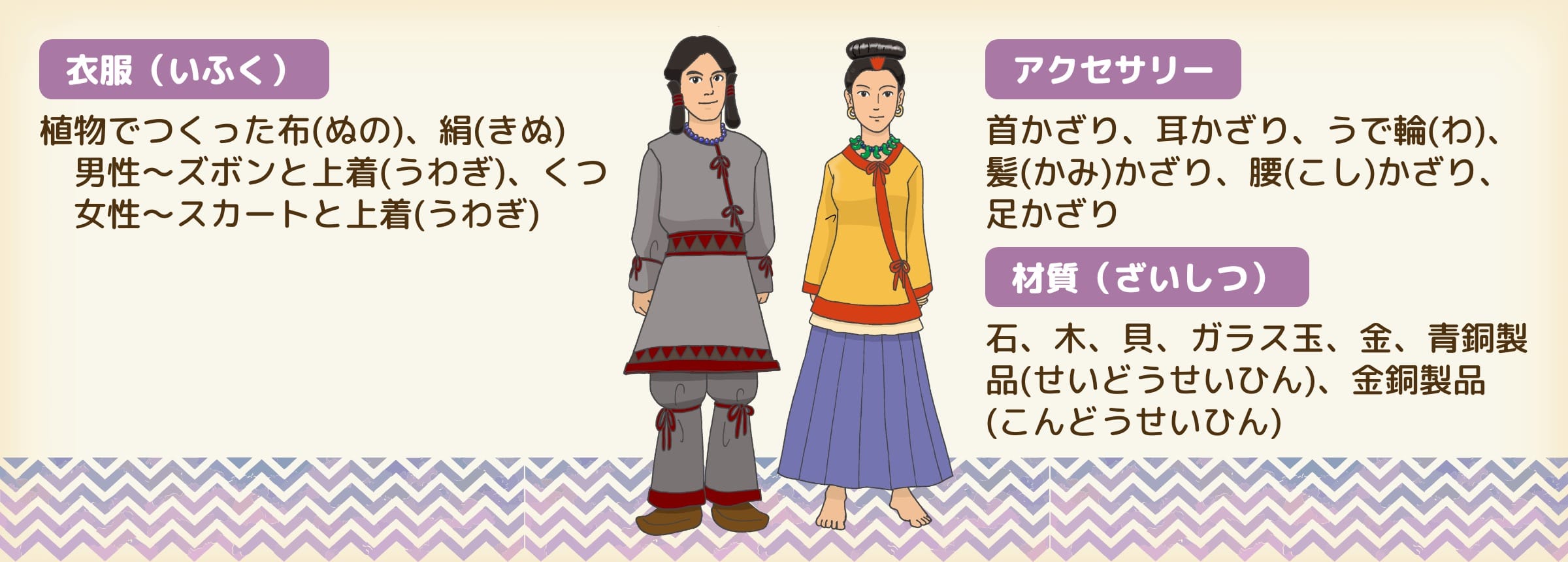

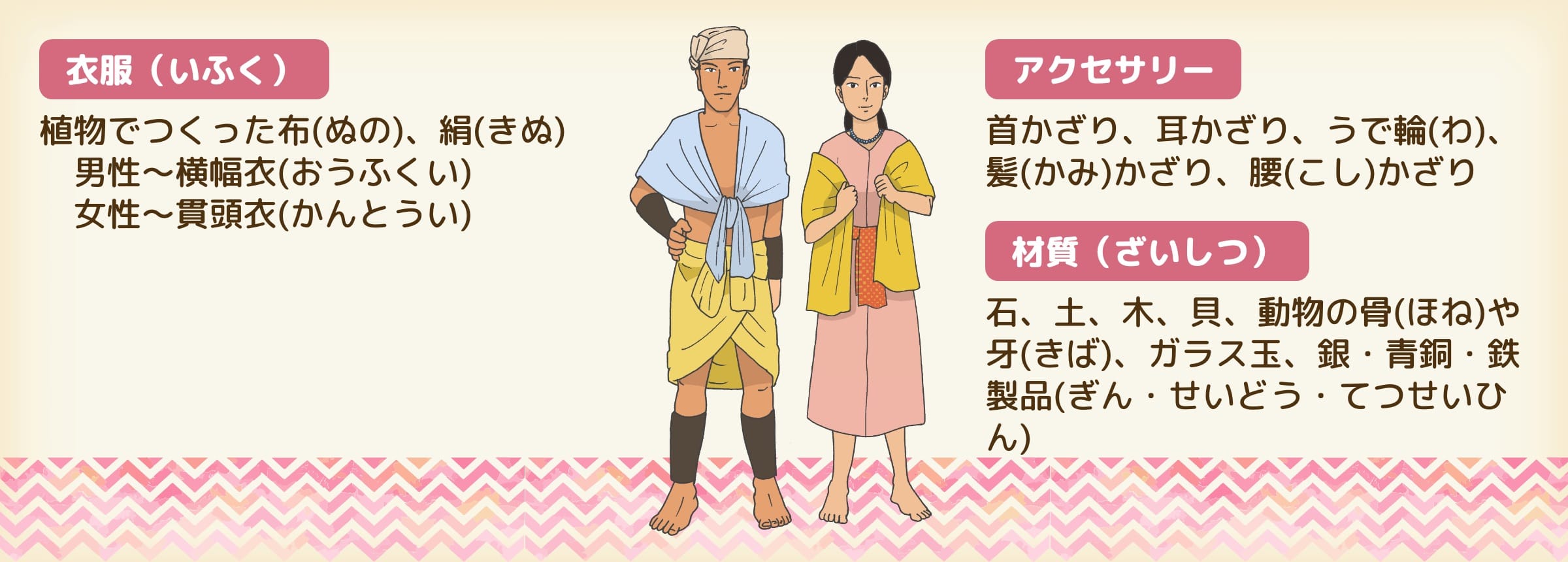

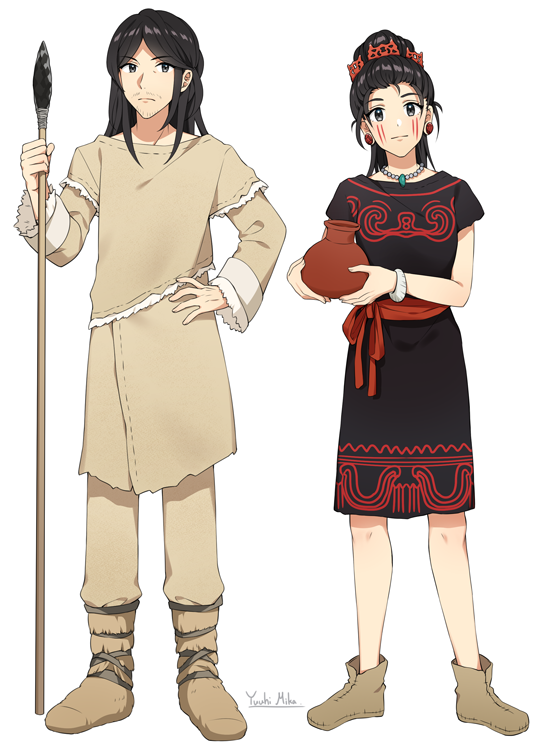

弥生時代 服装 イラスト

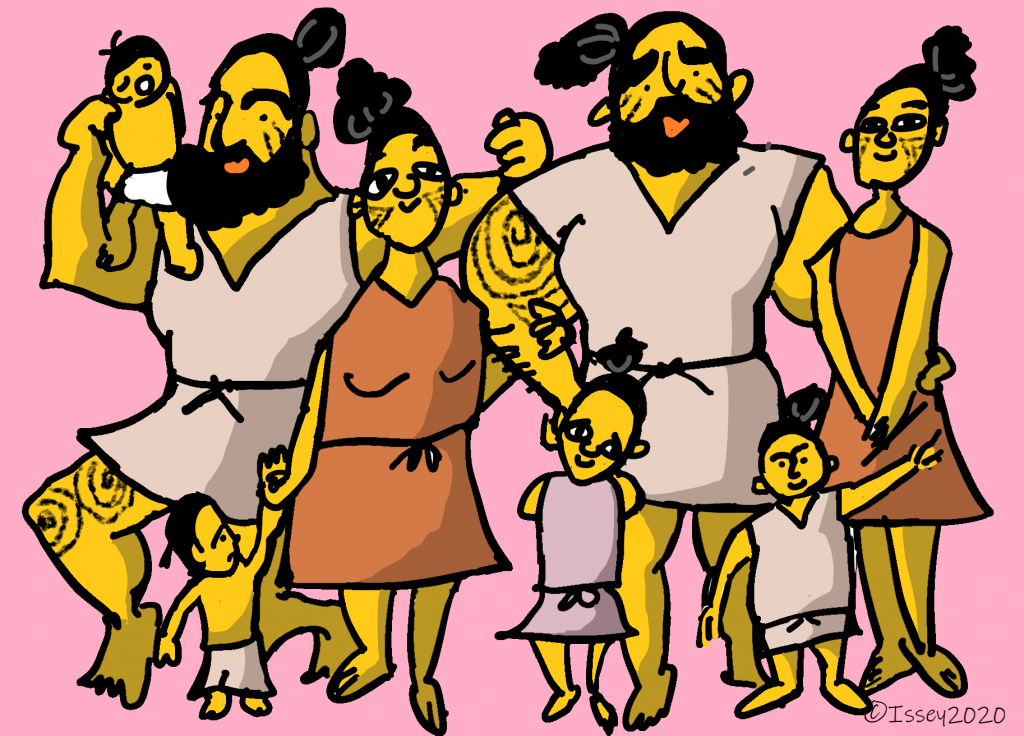

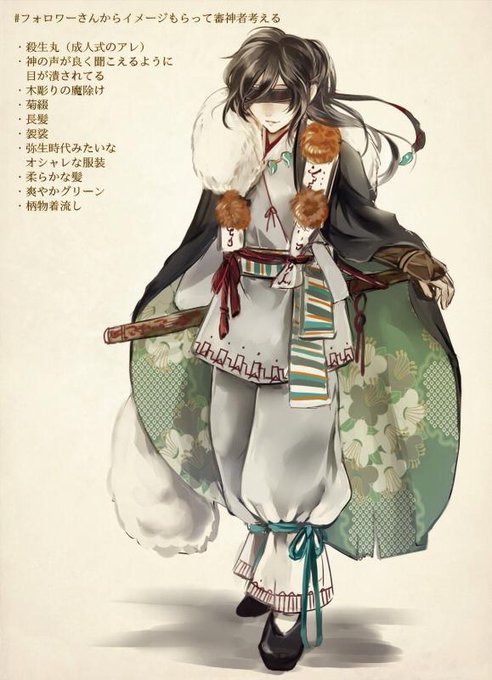

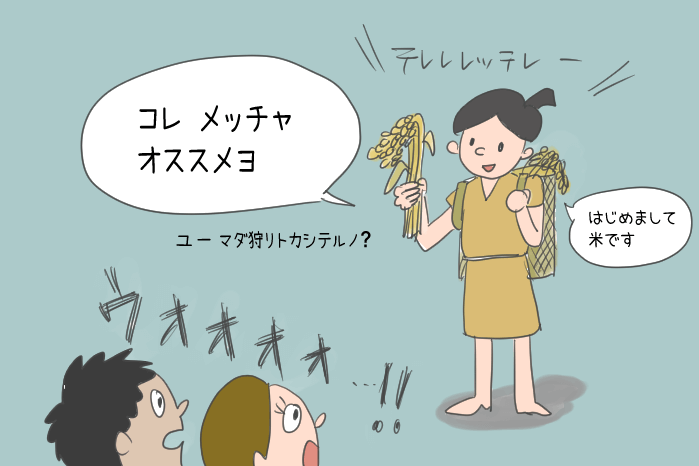

弥生時代 服装 イラスト- 弥生時代 紀元前10世紀頃から、3世紀頃まで続いた時代 縄文時代ほどではないものの、とても長い約1300年間 近年は、5年単位で髪型の流行というのは大幅に変わる時代であり、30年前の髪型でさえもすごく古い印象を受けるほどですね。 この1300年という長い時間の中で、髪型がどう変 弥生時代のファッションリーダーだった可能性もあり、西暦240年頃は卑弥呼のファッションを真似するヒミラーが村で大量発生してたかもしれません。 知らんけど。 また歴史上のカリスマの髪型について考察してみます。 こちらもおすすめ。 桑原淳|junkuwabara|旅人美容師世界

弥生時代の女性 収穫 イラスト素材 フォトライブラリー Photolibrary

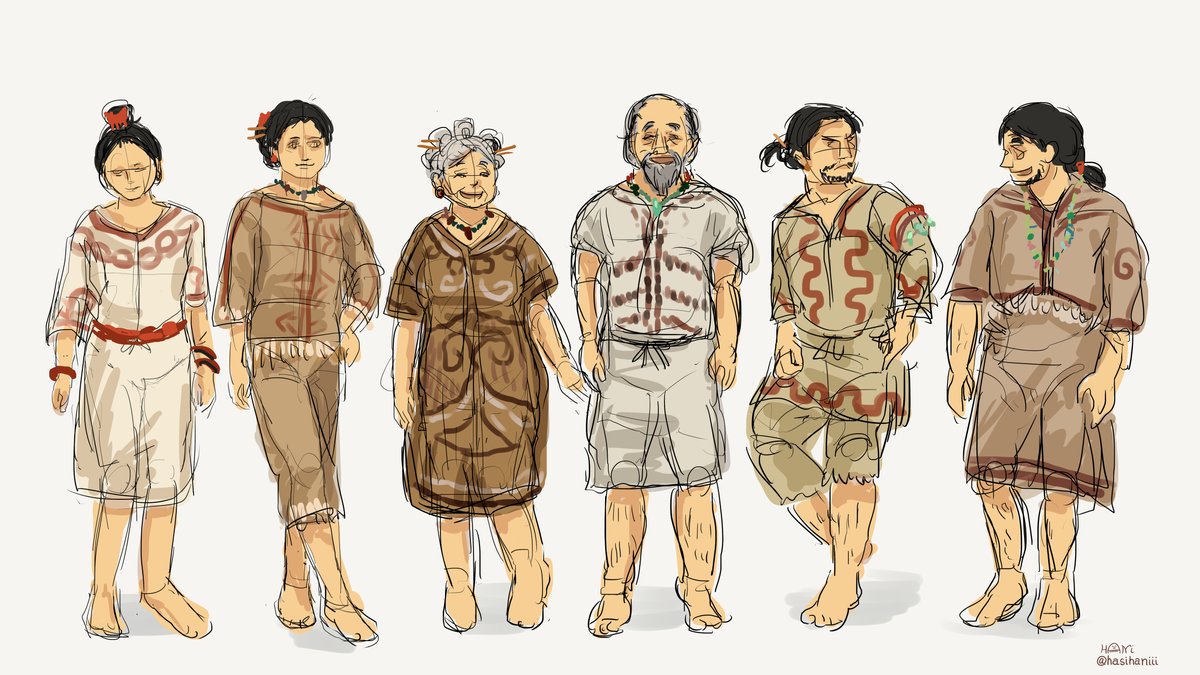

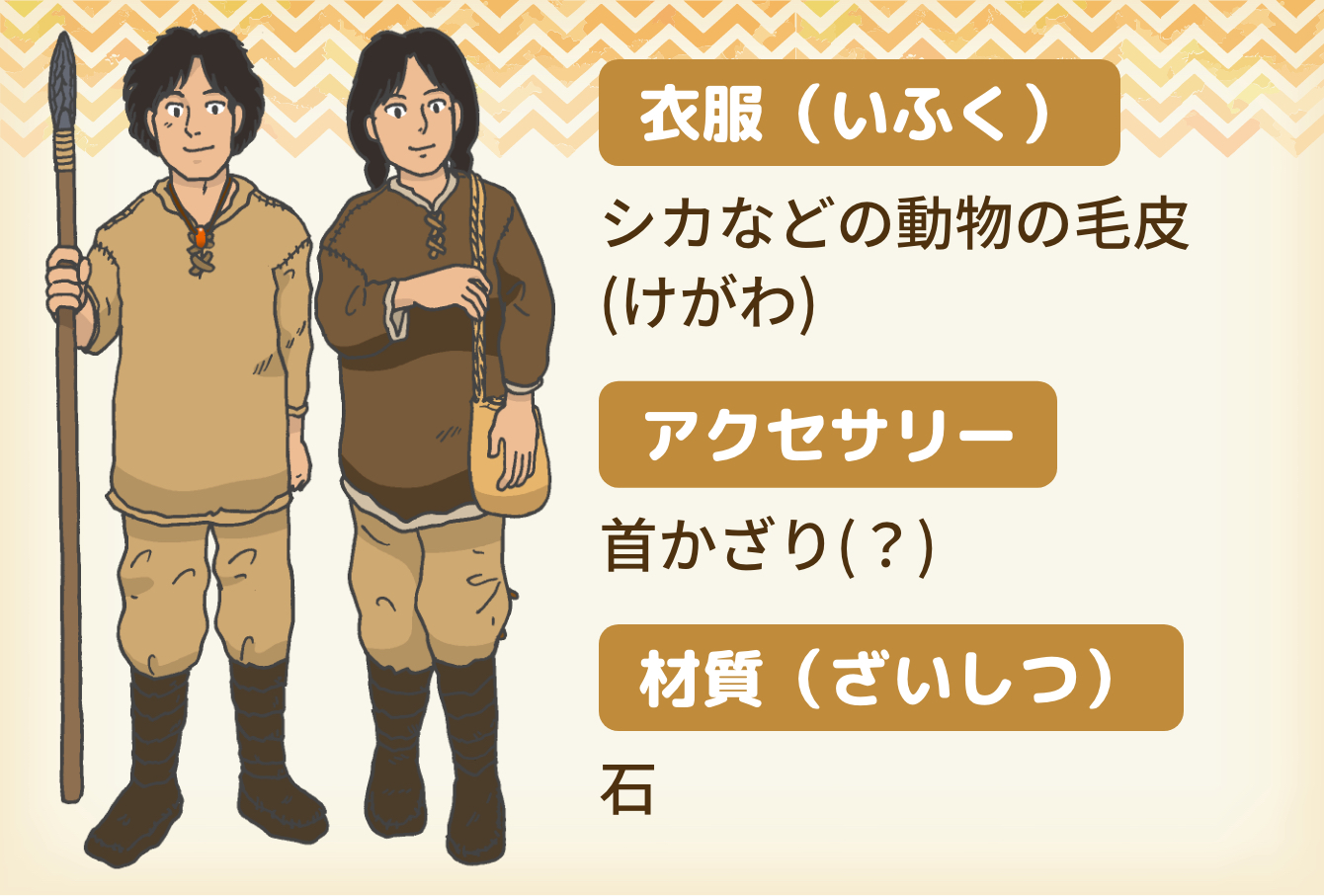

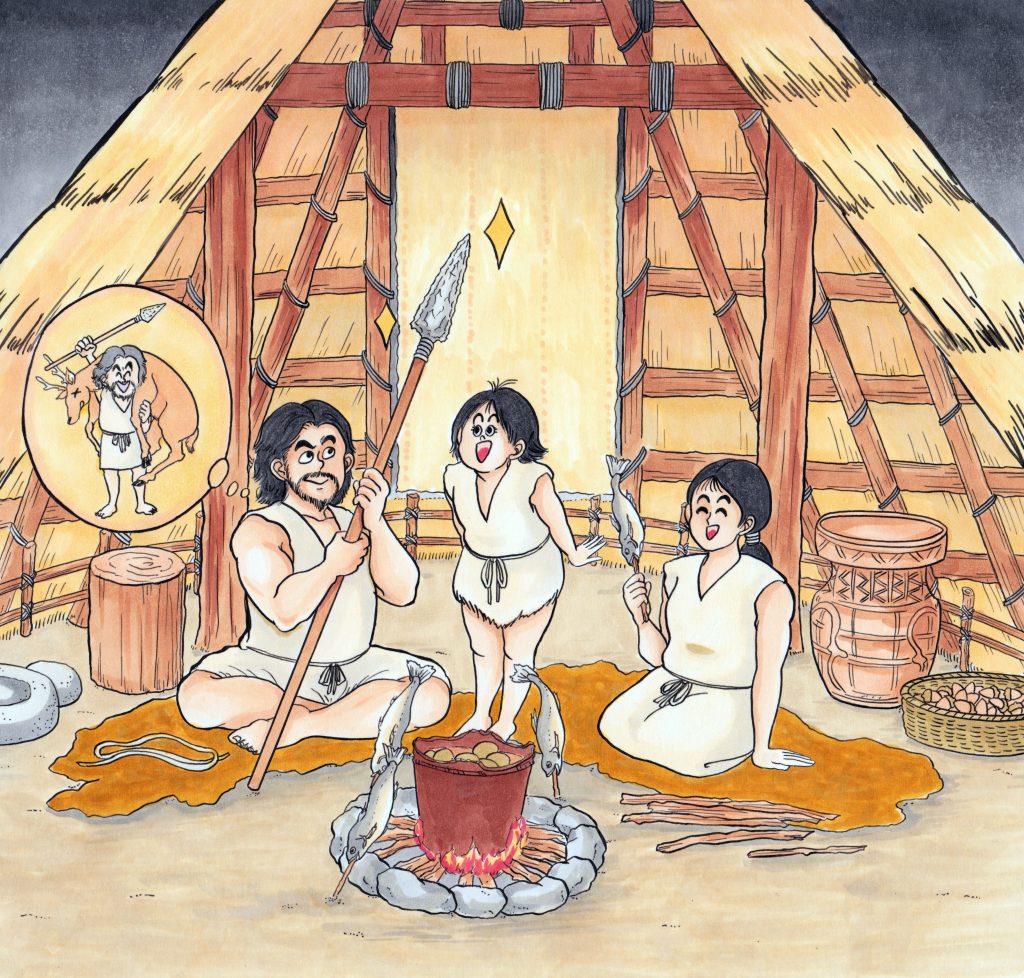

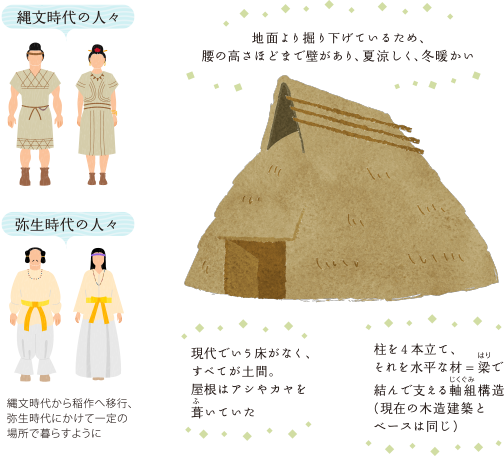

弥生時代の特徴稲作の誕生 弥生時代の最大の特徴として重要なことは 稲作が始まった ことなんだ。 お米を作りだしたんだね。 これは中国から伝わったといわれています。 今までの時代では、狩りや木の実を集めたりする生活でした。 今日から弥生時代に入ります。 弥生時代といえば、昔はBC3世紀からAD3世紀まで、ということでとても覚えやすかったのですが 最近ではBC4世紀から、という説や、はたまたBC10世紀から、なんていう説もあってとても曖昧です。 それだけ研究が進化して多様化しているということですが弥生時代は服装も凝ったものに変化します。身分の高い人々は、赤色や紫色に染めた生地を衣服に使用していました。髪型も身分や年齢によって分けられていたようです。 弥生時代の食事 主食 弥生時代の食事 稲作が始まったとはいえ、まだお米は貴重な食べ物。祭事など特別な時だけ

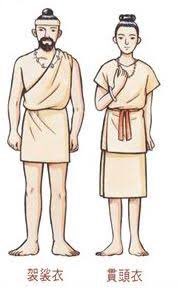

貫頭衣の倭の婦人 日本の古代国家の風俗が魏志倭人伝等に記されている。 その地域については尚不分明な点も多いが、古事記・日本書紀の説話にあるものより古い姿と思われる。 ここに魏志倭人伝中の「婦人被髪屈、作衣如単被、穿其中央、貫頭衣之推古朝、朝服 推古天皇の頃の服装は其の形状は全く不明であった。 旧法隆寺蔵の聖徳太子像も天武朝頃のものというのが通説となっていたが、昭和47年3月の高松塚古墳の発掘によって太子御像は、天武朝よりもさらに時代が下るものと考えられる。 また ただし、弥生時代のことについては、中国の歴史書に、記録が残っているそうです。 『魏志倭人伝』って、聞いたことがありますね? そこに絵入りで、「倭国」、すなわち日本のことが書かれているとのこと。 その魏志倭人伝の絵を見ると、倭国の人は男性です。 百済、新羅の人たちと並

弥生時代 服装 イラストのギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  |  |

|  |  |

|  | |

「弥生時代 服装 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  |  |

「弥生時代 服装 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  |  |

「弥生時代 服装 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  |  |

「弥生時代 服装 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

| ||

「弥生時代 服装 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  | |

「弥生時代 服装 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  |  |

「弥生時代 服装 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「弥生時代 服装 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|  |  |

|  |  |

「弥生時代 服装 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

|  | |

「弥生時代 服装 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  | |

「弥生時代 服装 イラスト」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |

埴輪の美豆良を観察して、どんな髪型だったかを妄想し、イラストにしています。ブログ記事のダイジェスト版になります。 S sally austin Japan 弥生時代 日本のイラスト 日本史 日本のファッション 和服 レディースファッション 着物 MozuFuru Q&A Vol05 World Heritage MozuFuruichi Kofun Group Mounded弥生時代/理解シート 貫頭衣や袈裟衣を着ていた 貫頭衣や袈裟衣を着ていた 弥生時代の人々は、どんな服装 をしていたの弥生時代の人々は、どんな服装をしていたのの人々は、どんな服装をしていたの おもに あさ 麻麻を織ってつくった、を織ってつくった、 かんとうい 貫頭衣貫頭衣や�

Incoming Term: 弥生時代 服装 イラスト, 縄文時代 弥生時代 服装 違い,